飲食業について、立地についていろいろ語られるのは、

やはり、同じメニューでほぼ同じシステムのチェーン店が、

立地によって、売り上げや利益を左右されるからだろう。

だから、ここの立地はいい、ここの立地は悪いというのが見えやすい。

確かに、その論理はわかりやすいのでしょう。

一方、一般的に、そういういい立地というのは、ほとんど不動産市場に出回らない。

そりゃそうです、儲かっているのですから明け渡すわけないですね。

ということは、不動産市場に出回る物件では、立地が影響するとされるビジネスは、

有利な立地では始められないということです。

ならば、初めから負けの勝負を仕掛けていかざるを得ないのか?

私たちも、様々な角度で物件を見てきて、仮説を立て検証をしてきました。

昨今の動向を踏まえて言うと、

「立地からの影響は、どんどん薄れていきつつある。」傾向にあります。

特に、地方においては顕著です。

インターネットの普及で、その場所自体が持つ要素より、

コンセプトや商品力で探して訪れる可能性がどんどん増してきています。

重要性は、道順のわかりやすさや、案内をきちんと出すことなどにシフトしてきています。

商圏の競合店舗も、重要になって来ています。

予想もしない競争相手が存在することもあります。

また、SNSを駆使することです。

そうなってくると、立地だけの優位性で、油断していた人たちに、火の粉がかかりだします。

まぁ、これ大店法の改正による影響のほうが大きいですが、駅前立地の衰退です。

立地の有利さだけに頼っていた人たちには、「知恵を絞る」習慣が身についていないという面もあるのだ。

そうなると、じわじわとゆでガエルになっていきます。

だから、今現在、立地についていえることは、

「立地の法則は、複雑化してわからなくなってきている。」ということ。

とはいうものの、外せないことは存在する。

駐車場と、席数のバランスや、看板の位置・色など。

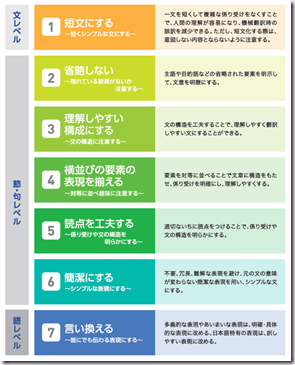

あと、やはり、表現面や世の中のトレンド。

建屋や内装デザインと料理の融合感も重要になる。

また、運営が軌道に乗ったといえる期間がどんどん長くもなる。

運転資金の準備は重要になる。

要するに立地を選ぶにあたって、

細かい有利不利はあるが、それを上回る仕掛けで、うまくいくことは可能だということだ。

だからこそ、わたくしたちは、立地判定にあたって、

事業計画を素早く作って評価します。

漠然とした立地判定は意味がなくなっているのだ。