飲食店の原価計算と、工場の原価計算は、随分違います。

なぜ違うというと、生産のやり方がぜんぜん違います。

飲食店は、最終メニューが数十種類あるところが多く、

むしろ、吉野家のような、単品で勝負できるところは、少ないです。

また、飲食店はピーク時では、さまざまな商品を作りっぱなしになって、複雑な連続作業になるのですが、

アイドルタイム(比較的暇な時間帯)は、細切れの作業になります。

ですから、「単一商品を連続で作る。」という概念で仕事が進められていかない。

複雑な作業組み合わせで、即興で作業組み合わせを変える思考法が必要です。

そういうことで、ひとつひとつの商品に伴う作業量というのがはっきり区別できにくいといえます。

一方、工場は、単一商品もしくは多少のオプションがあるにしても同じ工程を経てほぼ同じ商品を何時間も作り続けます。

ですから、一つ一つの商品にかかる作業が明確です。

食品工場においての原価計算は、もちろん、その作業工程に使う水道光熱費や設備投資などの償却も含みますが、原価低減を意識した原価計算をするためには、少なくとも作業投入量=作業投入時間×人数を考慮しないといけません。

ですから、作業単価を原価に組み込みます。

この作業単価が、原価の半分近くになりますので、ここが飲食店の原価計算とはまったく違います。

食品工場において原価を低減する作業は、単純化すれば主に次の活動に集約されます。

- 同じ生産量を一人少ない人数で作り、その人を辞めさせるか、他の生産にあてる。

- 同じ生産量を短時間で作って、その人が時給作業者で、早く帰すか、残った時間をさらに他の生産に当てる。

この二つです。

1、2で重要なことは、「作業を軽くする」のではないということです。

それはどういうことかというと、

「手作りでやっていたものを機械を導入して、作業を軽くしたので原価が落ちた。」と思いがちですが、原価が落ちる準備ができただけで、実際は設備投資だけが増えているので原価は上がっています。

原価を落とすという結果を出すためには、人を一人辞めさせる、時給労働者を早くあがらせる、もしくは他の生産にあてなくては落ちたといえないのです。

で、結局、そういう活動を続けていくと、作業者はどう考えるか・・・・

「結局、効率よく働いても、給料が減るだけなので、協力したくない・・・」

となるわけです。

そうなると、なかなか改善は進みません。

じゃどうするか・・・・

売れる商品を企画するということを空いた手の人にさせることです。

そうすることによって、新しい武器が生まれ、新しい売上げが生まれます。

それが売れれば、従業員は売れる喜びを知ります。

そうやって、原価低減活動が、従業員の喜びを作る活動となり、プラスの歯車が回りだすのです。

「人を切るために、活動するのは、うまくいかない。時短したら、とりあえずメリットを従業員に与え、それを新たな売上げにつなげる活動にしてこそ、効率化する。」

と思うのです。

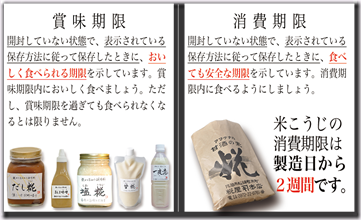

※原価率目安です。

飲食店では、そこは同じことが言えますが、結果の出し方がちょっと違ってきます。

一旦雇ってしまえば、従業員の士気を思うと、そう簡単に首や時短はできない。

でも、売上げはなかなか上がらない場合が多い。

で、新しい商品を企画して売上げが上がるか・・・結論はそう簡単ではありません。

結局、客数が変わらなければ、新しい商品を作っても、商品の乗換えが起こるだけです。

いろんな方向に改善活動をやらなくてはいけません。

もちろん、効率化しながら、時間数カットも進めます。

一方、「接客」「清掃」「販促」「商品企画」「販売企画」など・・・

最終的には、客数増に向かわなくてはいけません。

改善活動をしたからといって、そう簡単に客数は増えませんから、息の長い活動になります。

その活動を、「いかに継続的に意思を持ってコツコツやっていくか」そこが重要なのです。

活動を開始して結果が出だすまで、3ヶ月~1年かかるのが普通です。

お客さまに伝わるのにも時間がかかるから、それは仕方がない。

でも、それをやることで、「お店の強み」ができるのです。

そこをコツコツやれるお店が、飲食業の成功の扉を開けます。