数百店舗以上を抱える飲食企業は、マクロ経済環境を見ながらの経営にならざるを得ません。

つい最近、ネット上で上がっていた記事に、「サイゼリヤはアジアにシフトして、利益を上げている」という内容があった。

なので、ちょっと気になって調べてみました。

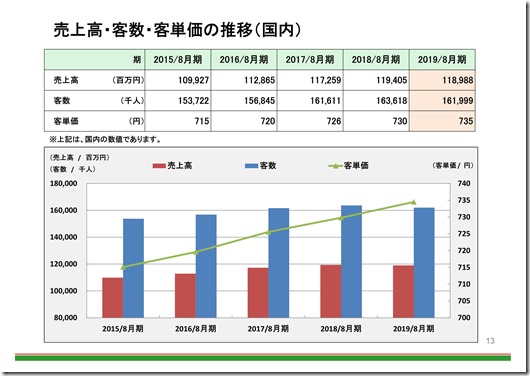

国内既存店ベースでは2018年から停滞している。

客数の前年割れが続いています。

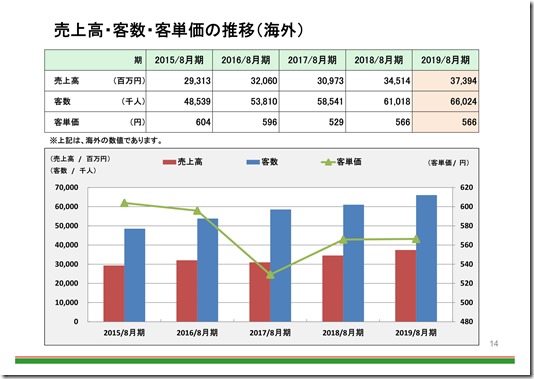

それを見越して、経済成長著しいアジア圏への展開を進めてきたようです。

もっとも直近の決算資料を見たのですが、明らかに国内への展開は消極的。

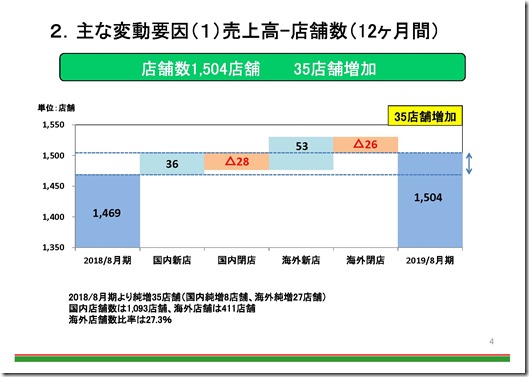

国内は主に地方展開し、わずか8店舗の増加。

海外は、27店舗の増加です。

国内売上と海外売上は、以下の通りです。

このように、昨年は特に国内の頭打ちと海外展開の注力でした。

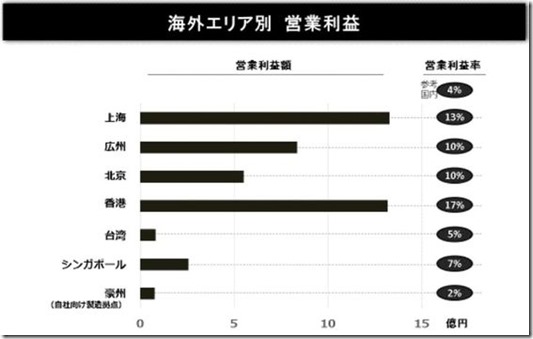

なぜこうなるかといいますと、下の図の営業利益率を見たら明らかですが、

中国での営業利益率がとても高いのです。

*これは、YAHOOの記事より転記します。

そりゃ、中国に行きたくなる気もわかります。

*資本移動規制があるので、数字上儲かっても日本に持ち帰れないと思うのですが、、、

私は、いよいよ中国の経済は2020年とうとうはじけるのではないか、、、と考えています。

「いやいや、大丈夫でしょう、、、ずっとそう言ってましたし、、、」

とみる向きもありましょうが。

その理由を後半に記事にしてます。

中国情報通の情報です。

さて、そうとなると、サイゼリヤは、どうなるのでしょうねぇ。

海外、特に中国に注力しているようですが、それはとても危ないという話になります。

海外頼みではなく、日本国内の店舗営業利益率を高めるように方向転換しなくてはなりません。

**そう簡単ではない**確かにそう。

今一度、確認ですが、サイゼリヤの戦略は、

そこそこのクォリティを、とても効率を極限まで追求したオペレーションで、利益を出してきた。

その目玉は、500円ランチ(ワンコイン)です。

前年、消費増税があったにもかかわらず、既存店売上が低迷しており「ワンコイン」は外せなかった。

これ以上の客数減を懸念したのです。

でも、ワンコインを残したにもかかわらず、客数は減り続けています。

その理由は、効率化オペレーションに合わせたメニューなので、バリエーションに変わり映えがせず、

それが首都圏ではOKでも、地方は、1店舗の商圏が小さいので、すぐに飽きられて売上は鈍化てしまう。

出店直後は首都圏も地方も同じ売上ですが、首都圏の売上は、立地や効率化さえうまくいけばそう簡単に落ちない質のもので、

地方は、メニューのバリエーションを踏まえたものでなければ、飽きが来て落ちやすい売上です。

よって地方は、メニュー替えを行い、違うスタンスのメニューを投入し、お客さまを刺激し続ける必要がある。

*それを考えてなかったのが地方進出して売上が激減した「いきなり!ステーキ」です。

地方は飲食店が効率だけでは生き残れません、、、そもそも飲食店が少なく、選択肢が少ないので同じ店に通いがち。

飽きないメニュー戦略、飽きないメニューそのものなどが必要になります。(*ここポイント)

また、昨年のサイゼリヤは、働き方改革も相まって、スタッフを減らすのは難しいので、原価低減を実行したようです。

おそらく、工場の効率化で原価低減、仕入れの買いたたきによって利益を上げようという流れでしょう。

それが昨年度は功を奏したようですが、いよいよ乾いた雑巾を絞る状態です。

もやは国内で価格を上げせずして営業利益率を上げるのは限界だと見ます。

そこで、私が提言するのはランチの値上げです。

低価格訴求するにせよ、経営環境はワンコインでは支えられなくなってきていると言えます。

値上げすると、当然既存店客数は落ちます。

それは、店舗数を減らすことで対応すべきです。

売上低減を、店舗数低減することで、1店舗売上を確保し、営業利益率を上げるべき。

これは、中国のバブル経済がはじけはじめる前に、早急に取り組むべきです。

中国経済がはじけるという話は、どこから得たのかといいますと、

中国事情に詳しいYOUTUBERの方からです。

内容を文字起こししましたので、ご参考までに。

妙法さんより、、、、

読むのが面倒であればこちらを聴いてください。

YOUTUBEリンクを貼っておきます。

中国の経済問題の話、日本と違いまして、中国のお正月っていうのは旧正月明けが本格的に新年っていう感じです。

いまや若い人たちはカウントダウンとかやりますから、日本と同じ感じもなくはないんですが、一般的には旧正月が正月ということで、まだ年の瀬って感じです。

さて中国の経済は春節後一年間どうなっていくのかということなんですが、非常にやばいようです。

こういうこと言うと、「いやいや中国経済ヤバいなんて昔っから言ってるけどねそんなことないよ」って日本の方がねおっしゃるんですが、どうもこれはね私が個人的な感想を言ってるわけでもなく、中国の商務部の部長(ちなみに部というのは日本では何々省というようなものに相当します。)、商務省のトップつまり大臣に相当する人が、公にこう言っています。

12月29日去年の末、「来年はやばいよ、今年、2020年ですね厳しくなるよと。頑張って倹約し節約しましょう。」って言ってんです。

つまりもう贅沢はできないよと2020年はもう無理よと中国の共産党の経済部門のトップが公に言う、そういう状況になってるわけです。

もちろんそれには理由があります。

問題が山積の中国の経済、今日はそれを並べて具体的に何が起きてるのか、今の中国にどんな問題があるのかっていうのを並べていこうと思います。

これも一つや二つではないんです。

まず一つ、不動産バブル崩壊リスクです。

言われてるのは今年ですね不動産関連企業の80%は倒産すると。

それも中国の国内で言われています 。

借金で回してるんだけども、もう資金が入ってこない。

そして手持ちの不動産が売れない。

これは倒産しかないわけです。

ということでかなりの数の企業が、今年は倒産すると、特に不動産セクター危ないよっていう風に言われてます。

この予言ですねどうなるかは、後々検証していきたいなと思います。

さらに中国経済の問題としてはですね借金が多すぎるということなんですけれども、この借金は返せないレベルまで来てるので、いつでフォルトの連鎖が起こるかわかりません。

まずね企業非金融部門ですが、今、金融部門っていうのはどうしても負債が大きくなるのでそこを抜いて考えると、借金が GDP 比で150%を超えてると。

これはリーマンショックの2008年、アメリカは大変なことになりましたけども、その頃のアメリカが70%だったんです。

その倍以上の負債を抱えてるわけです。

そしてこの借金っていうのは、返せるあてはない。

ということは、デフォルトの嵐が来ると。

そうなった時に、これはねもしかすると中国国内には止まらない大きなものになると。

そういうことが起こりうるんだっていう風に備えておかないといけないぐらい借金が膨れ上がり過ぎてるんです。

中国は企業だけでなく、政府部門もねかなり借金してる地方政府で30億元から50億元の借金があると言われてます。

この借金っていうのも実はよくわかんない。

なぜかっていうと地方政府は地方債を出すのに一応限度があるわけです。

その抜け道として、別の団体を作ってそこが借金をしているようです。

それに政府が保証をつけるという形の隠れ借金があるんです。

それが30億元から50億元と幅が20億元もあるんですが、とにかく巨大な負債、隠れ負債があると言われてます。

これがデフォルトする可能性は非常に高いわけです。

さらに家計、一般の人たちの借金も実は多くて、これは中国国内の研究所が出してる数字、何でも少なめに見積もってんじゃないかなっていう風に言われてる数字なんですが、所得の低い人たち一番下からの20%の層は、この人たちの借金っていうのはですね収入の実に1,140%に達してるっていわれてます。

収入の11倍以上の債務借金を抱えていると。

要するに貧しい人たちは借金漬けにされてるって事です。

そして先ほどいった企業はGDP の150%以上債務が膨れ上がってる。

そこは、人民元以外のドルでの資金調達をしているんですが、そのうちですね今年だけで600億ドルを返さなきゃいけない期限が来ます。

しかし、2020年では、ほとんど返せないんじゃないかって言われてます。

これが今年どうなるかっての一つのウォッチングポイントです。

さらに、問題はこれだけじゃないんです。

別の問題として言われているのが、人民元の価値これがどうなるか中国はですねとにかくお金の流れを止めないようにどんどんどんどん元を供給しています。

今これは非常に危険なんです。

というのは人民元の価値がどんどん下がってくるからで、人民元の価値が下がるっていうのは輸出にとってはプラスなんですけれども、中国経済全体にしてみるとねこれは大変な問題になってきます。

例えば外資が中国に投資するっていうのが、意味なくなっちゃいます。

中国内では人民元で稼ぐわけです。

ところがその価値が下落してしまうと、例えば両替してドルで見た時に、稼ぎが減っちゃうわけです。

人民元暴落なんてことになったら利益がなくなっちゃう。

何のために中国で商売するのということなんです。

ということで外資からすると、中国での商売ってちょっと様子見かってなるわけです。

現に昨年、台湾の企業はかなり引き上げてます。

つまりはしばらくの間中国で商売するなんてのはリスクが大きいって見てるんです。

ただ、逆に日本からは今、中国に入っていっているところもあります。

これは、中国の経済の見通しに対して考えが甘いと言わざるを得ないです。

人民元の下落で中国は食料も石油にしても輸入国ですから、こういうもののコストがどんどん上がってくる。

そうなると中国国内での物価はどんどん上がってくる。

やがて中国の一般の人たちが非常に困ることになる。

それに加えて、失業問題です。

中国政府は一応失業率は5%だって言ってますが、実際は15%から25%の間だって言われてます。

中国人口の中で仮に25%もね失業したらどうなのかって言ったらねそりゃ大変です。

つまり、失業した人たちが街に溢れて治安が悪化する。

さらに、企業倒産が増え、どんどん失業者が増えて、何にもやることなくってぶらぶらしてる大人がたくさん町に溢れて、この人たちは場合によっては集団で非合法な活動してみたり政府に対する抗議活動してみたりと、そのリスクは非常に高まるということになります。

失業問題がどうなるかっていうのも今年の重要なポイントの一つになってきます。

問題はまだまだたくさんあるんですが、あとひとつだけ、建設業の問題です。

この国、景気が悪くなってきて経済が失速した場合、国が結局は公共インフラをつくることによってお金をまわそうとします。

中国は、さっき言った通り借金経済そして不動産バブル供給過剰って問題もありますにもかかわらず、中国共産党は昨年の12月12日のことなんですけども、中央経済工作会議で、つまりですね国家の経済政策を決定する一番上の会議ですが、ここで、さらにインフラ投資を増やすって言っているんです。

現状でも、中国はインフラ投資やりすぎているんです。

例えば、鉄道はもう需要がないとこまで作ってる。

無理やりそこに建設をしてお金を回していこうとしてる。

しかし、これは結局中国経済の問題をさらに大きくするだけです。

投資したものに経済効果があって長い時間かければ取り返せるといいのですが、もはや誰も使わないような鉄道とか道路とかを作っている。

これしかアイディアがないんです、経済刺激策としてですけど。

これは単に問題を大きくするだけです。

しかもこれで潤うところっていうのは結局中国共産党の息のかかった一部の人の懐に金が流れて、一般人民にお金がね回っていくということにはならない。

本来だったら、お金が回っていき、経済が潤う、そういう仕組み作りをすることが大切なんです。

これは日本にも言えることなんですけど。

中国は今から撤退を早急にすべき時でしょうね。