中国で発生した新型コロナウイルスに対して、世界中が最大警戒モードです。

日本においても、蔓延を阻止すべく、ここ数週間の人的活動を抑止しようとしています。

学校関係も休みですが、経済的にさまざまなところに影響が及んでいます。

さて、飲食店業界は、もっともその悪影響にさらされる業界のひとつです。

人が集まって楽しむことを敬遠される状況ですから。

私の関わっているクライアントさんも、宴会のキャンセルが相次いでいます。

また、現金商売が主の業界なので、中小の事業主さんはまず、資金繰りが喫緊の課題ですよね。

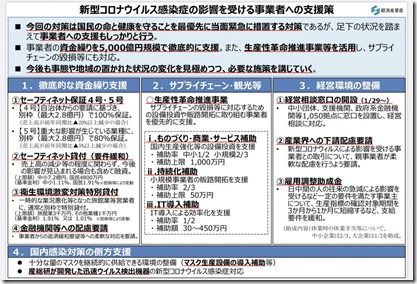

政府は、このピンチに日本政策金融公庫による無担保無利子の融資をするようなので、

まずはそこを利用して、手当てしてください。

弊社でもご相談に乗ります。(*ご相談無料です。)

一方、資金面を手当てしても、結局融資なので返済していかなくてはなりません。

それには、お客さまが戻ってきていただかなくてはなりません。

次のハードルは、風評被害です。

過去、飲食店は様々な風評被害にあいました。

最も印象深いのは、O157で死者が出たときでした。

これにより、焼肉店がたくさん閉店に追い込まれました。

人々は、命にかかわると想像以上の激しい反応をするものです。

今回の新型コロナウイルスに関しても、

蔓延が収まったらすぐに売上が回復しない可能性が高いとみています。

ではどうすればいいのでしょうか?

私は、対策を人任せにせず、積極的にやるべきだと思っています。

それは、食は「安心安全」が最も基礎になることだから。

西欧諸国に比べて、日本の飲食店はまだまだ「安心安全」はゆるく、

西欧諸国基準に合わせるべく2018年6月に法案可決された飲食店へのHACCEPは、

2020年6月から施行され、経過措置期間を経て2021年の6月から義務化されます。

これを機会に、衛生面を見直してはどうでしょうか。

私の推奨したいのは、空間除菌です。

この新型コロナウイルスの感染状況が、閉鎖した空間で起こったことは、

さまざまな専門家により明白になっています。

それを逆手に取り、「この空間は除菌して安全ですよ!」と積極的な対策を打てば

安心して飲食店に来ていただけるようになります。

具体的な方法は、、、というと、さまざまな方法があるのですが、

コスト面や安全性を考えて、「微酸性次亜塩素酸水」の噴霧がおすすめです。

微酸性次亜塩素酸水をお勧めする理由は、2つあります。

1つ目は、「食品添加物」に指定されている安全な物質であること。

次亜塩素酸は、白血球で作られている抗菌抗ウイルスの道具なのです。

*次亜塩素酸の機序│

白血球(好中球)は酵素(NADPHオキシダーゼ)を使ってブドウ糖を原料とする還元剤(NADPH+H+)と酸素を反応させてス-パーオキサイドを作ります。

このスーパーオキサイドはそのままで,さらに反応して生じる次亜塩素酸となり,細菌を殺します。

体内で殺菌に使われている物質です。

その中でも皮膚にやさしく、金属腐食性も低いPHに調整された「微酸性次亜塩素酸水」が最も飲食店に向いています。

2つ目は、比較的安価であること。

次亜塩素酸水は一体どうやって作られるのか?

塩化ナトリウム(NaCl)水溶液を電気分解し、陽極側に発生するのが次亜塩素酸です。

原材料は無限にあります。

では、現在、どういう機器を使ったらいいのでしょう?

方法1:微酸性次亜塩素酸水+ドライミスト発生装置

次亜塩素酸水は必ず微酸性のを使ってください。

その理由は、酸性が強すぎる次亜塩素酸水は金属を腐食させてしまいます。

一方アルカリ性は、抗ウイルス作用が劣りますし、皮膚にもよくありません。

一番皮膚のPHに近い次亜塩素酸水を使います。

濃度は40~50ppm前後。

販売されている次亜塩素酸水が仮に400ppmのものなら約10倍希釈で使います。

例えばこんな機械です。

ハセッパーAT45

1台45,000円(税込)程度です。

16畳用なので、これで10席~15席までは大丈夫でしょう。

空気の流れをなからず見て、給気口近くに設置してください。

そうすることにより、空間が抗ウイルス空間になります。

この機械は30時間連続運転可能で、1時間当たり10CCを使うそうです。

なお、補給した次亜塩素酸水は酸化されて効力を失いますので、なるべく残りは捨てて、新たに入れなければなりません。

あと、タブレット式の手間いらずが下の商品

パナソニックのジアイーノF-MV3000

価格が15畳までのもので、144,000円(税込)とやや値が張ります。

タブレットと水を入れるだけなので、手間はありません。

そこから電気分解をして噴霧する仕掛けです。

また、空気中に浮遊するハウスダストや花粉などの集じん機能も兼ね備えています。

探せばもっと安い方法もあるかもしれません。

これからは、安心安全が繁盛のキーポイントです。

まず、安全な空間を確保する。

そして、それをお客様にお知らせする。

「ここまで考えて、安全対策を進めています。」と。

そうやると安心してお客さまが集まれる空間になる。

そういう、しっかりとしたベースを整えることは大事です。