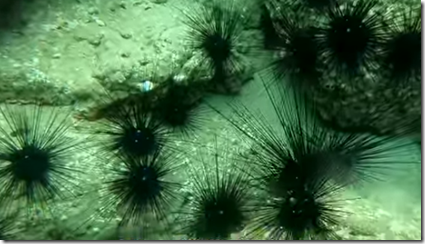

沿岸漁業にとって、ガンガゼは敵です。

その理由は、旺盛な食欲によって藻場を食い漁る。

それによって、藻場が消失し、魚の産卵や育成、生息場所がなくなるからです。

この「磯焼け」という現象は、平成になったすぐあたりから広がり始めています。

ガンガゼが原因なら、ガンガゼを商品化すればいい、、、私もそう思ったのですけれど、

そうは問屋が卸しません。

下記画像にYOUTUBEのリンクを張ります。

磯焼けした場所のガンガゼは、身が全くといっていいほど入っていない。

漁師さんが潜って必死に集めて、2日がかりで300個のガンガゼを商品にして手にするのが2万円。

それが多いか少ないか、、、、こんな状況で、ガンガゼを採らなくなりました。

ガンガゼは、藻場がなくなっても、生きていく最小限の餌があれば生き残ります。

そうやって、磯焼けした海にガンガゼばかりになる現象が発生します。

問題は、ガンガゼではないのです。

最初にちょっとした藻場の減少が始まって、

身痩せガンガゼは、漁もされなくなり、

そこからガンガゼが優位になってバランスが崩れたということです。

補助金でガンガゼを駆除する活動は現在もやっておられるところは多いですが、

それで確かにガンガゼが減りますが、イタチゴッコです。

藻場の減少の遠因を様々な角度で研究されています。

その一つとして、「海中の鉄分の減少」が上げられています。

鉄分は川から補給されますから、河川の護岸工事、ダムなども原因の一つとされているようです。

しかし、昨今の風水害を考えると、治水は重要なので、護岸化は避けられないでしょう。

過去の研究成果ですが、

鉄鋼スラグと腐植物質の混合物をヤシ繊維で編んだ袋に充填したものを海に沈めて、藻場を再生させました。

これは特出すべき活動です。

2006年の活動ですので、それからどうなっているのか、、、私としても気になります。

上の状態から、、、

ここまで復活したようです。

新しい活動でもないのですが、いつも最初のほうはワッと飛びつくのですが、

時間がたって、あれはどうなったの、、、ってなってほしくはないですね。